エンジニア採用に苦戦していませんか?「応募が集まらない」「応募者の質が低い」など、多くの企業がエンジニア採用に課題を抱えています。採用が難しい理由として、IT・DX人材の不足や働き方の多様化などが考えられています。企業は、採用要件や選考フローの見直し、人材の見極めといった対策が欠かせません。

本記事ではエンジニア採用が難しい理由や、エンジニア採用を成功させるコツなど解説していきます。さらに、「業務委託から正社員登用」というエンジニアがうまくいく採用手法も紹介。採用のミスマッチを減らし、優秀なエンジニアを採用したい企業担当者はぜひ参考にしてみてください。

エンジニア採用が難しい理由

ここでは、エンジニア採用が難しい理由を解説します。

IT・DX人材が不足しているから

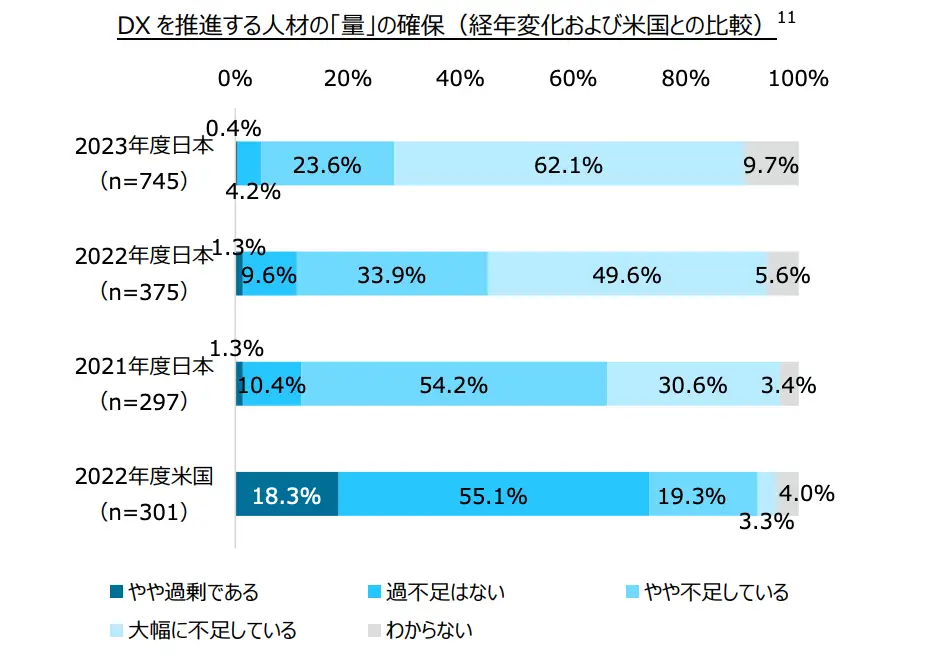

近年、企業のDX推進に伴い、IT・DX領域のエンジニア需要が急増しています。独立行政法人情報処理推進機構(以下、本報告書では「IPA」)の調査によると、DXを推進する人材の不足感が急速に高まっていることがわかります。(図参照)

出典:Society 5.0 時代のデジタル人材育成に関する検討会報告書ー 「スキルベースの人材育成」を目指して ー

とくにAIの台頭により、AIに関連する人材の不足が課題となっています。政府はソフトウェアエンジニアやセキュリティエンジニアなどをデジタル推進人材に挙げ、「2022年度から2026年度の5年間で230万人育成する」と公表。今後ますます、企業間でのエンジニア獲得競争が予測されます。

働き方が多様化しているから

エンジニア採用の難しさの一つに「働き方の多様化」があります。近年、リモートワークや副業・フリーランスなど、エンジニアの働き方は多様化しています。従来の週5出社・フルタイム正社員という採用形態では、リモート希望者や副業希望者の応募を取りこぼしてしまうことがあります。

また、候補者ごとに求める勤務時間やプロジェクト参画条件が細かく異なるため、求人条件とマッチしないケースも多いです。その結果応募数が伸びないだけでなく、採用活動が長期化して人材を確保できない、という状況になっていると考えられます。

相性やスキルの見極めが難しいから

エンジニア採用では、技術スキルだけでなく、企業文化との相性も重視されます。しかし、限られた面接時間や書類選考だけでこれらを正確に判断するのは困難です。たとえば、次のような課題があります。

- コーディングテストだけで設計能力や問題解決力までわからない

- 面接ではチーム内の協調性や自己管理能力、働き方の適性などが見えにくい

- 若手や未経験者はスキルの裏付けが乏しく、評価が難しい

これらの理由から、採用後に「期待していたスキルが不足していた」「チームに馴染めなかった」といったミスマッチが起きやすくなります。さらに、採用プロセスが不明瞭だと、複数の候補者を公平に評価することも難しいです。結果、エンジニアをなかなか採用できない、という事態に発展しています。

優秀なエンジニアを採用する7つのコツ

人材採用は、単に求人を出すだけでは不十分です。応募者の数を増やすだけでなく、スキルや企業文化とのマッチ度を高める工夫が必要になります。ここからは、優秀なエンジニアを採用する7つのコツを紹介します。

1.採用要件や選考フローを見直す

エンジニア採用を成功させるには、採用要件と選考フローの整理が欠かせません。まずは、自社に合った採用スタンスを決めることが重要です。

採用の方針は、大きく「育成前提」と「即戦力前提」に分類されます。育成前提の場合、伸びしろやポテンシャルを重視し、将来を見据えて採用します。即戦力前提の採用は、現場ですぐ活躍できるスキルを持った人材に絞るのが特徴です。「教育体制がある」「即戦力が急務」など、自社のリソース状況によってどちらを軸にするのかを明確にしましょう。ここがブレると感覚的な採用になり、ミスマッチにつながりやすくなります。

また採用活動は、人事と現場が協力し合って進めることが重要です。仮に人事担当者にエンジニア経験がない場合、自社のエンジニアからヒアリングし、「どのような人物がほしいか?」を調査しましょう。また書類選考や初回面談は人事が行い、最終的なスキル評価はエンジニアが担当する、という流れもおすすめです。見直しのチェックリストは以下の通りです。

- 採用の方針(育成型or即戦力型)が明確になっているか?

- 採用要件が「必須条件」「歓迎条件」に整理されているか?

- 書類・テスト・面接のフローが候補者にとって分かりやすいか?

- 各フローで誰が何を評価するのかが決まっているか?

- 面接通過率やオファー承諾率などを数字で追い、改善できる仕組みがあるか?

このように採用要件を明確化しつつ役割も分担することで、候補者にとって分かりやすく、採用側にとっても効率的なプロセスを構築できます。結果的に、採用のスピードと質の両方を高められるでしょう。

参考:賢い人事だけがやっている。【エンジニア採用×ダイレクトリクルーティングの運用の仕方】 / 事業会社のエンジニア採用担当になり3ヶ月間で取り組んだこと

2.魅力的な求人票を作る

エンジニアを引きつける求人票にするには、求職者の心に届く表現で、企業の魅力をアピールすることが不可欠です。とくに求人票のタイトルは、ただ「エンジニア募集」と記載するのではなく、「【リモート可・裁量あり】Webサービス開発でUXを追究したいエンジニア募集」のように工夫します。どんな人材を募集しているのかを明確にして作成していきましょう。以下では、エンジニア採用向け求人票の例を紹介します。

エンジニア採用向け求人票の例 | |

タイトル | 【リモート可/自社サービス開発】ユーザー体験を磨き上げるフロントエンドエンジニア募集 |

仕事内容 |

|

必須スキル |

|

歓迎スキル |

|

働き方 |

|

給与・福利厚生 |

|

こんな方とお仕事したい! | 新規SaaSプロダクトの拡大に伴い、開発体制を強化しています。自社サービスの成長を一緒に推進できる仲間を求めています。 |

上記のように、ターゲット・ペルソナを明確に設計し、企業・仕事の魅力を具体的に伝えていきましょう。数字・事例を活用すると、より読みやすく、具体性のある求人になります。候補者が知りたい情報を明示し、応募の質を向上させていきましょう。

▼関連記事:正社員の採用単価はいくらが妥当?相場や計算方法、コスト削減のコツまで解説

3.技術力に加えてカルチャーフィットも確認する

エンジニア採用において、スキルや経験に加え、チームとの相性や企業文化への理解も重要です。こうした点にギャップが生じると、早期離職やパフォーマンスの低下を招きます。たとえば、面接では以下のような点を評価します。

評価視点 | 内容とアクション |

スキル・役割適性 | 「コーディング課題/ポートフォリオ/実務経験」を確認し、即戦力か成長ポテンシャルかを判断する。 |

ビジョン・価値観への共感度 | 「どの価値観に共感したか?」「なぜそう感じたのか?」などを掘り下げる質問を行う。 |

協調性 | 「チーム内の意見が異なる状況でどう対応したか?」など、体験を引き出す質問をする。 |

変化適応力・学ぶ姿勢 | 「技術や組織の変化にどう対応したか?」など、習得プロセスの経験を聞いて、学び続ける姿勢を探る。 |

定量的な可視化 | 性格診断ツールやエンゲージメント調査を活用し、「感覚」ではなくデータとして相性を確認する。 |

このように質問設計をした上で面接を実行すると、技術力とカルチャーフィットの両面から人材を評価できます。「なぜその質問をするのか?」といった目的を整理し、意味のある面接にしていきましょう。

4.採用ブランディングを強化する

採用ブランディングとは、企業の理念・文化・働く価値を発信し、共感する人材を惹きつけるのに必要な採用活動のことです。給与や福利厚生といった条件面だけでなく、企業独自の取り組みや価値観に惹かれて入社してもらえるため、採用のミスマッチを予防できます。採用ブランディング構築の流れは、以下のようになります。

実践ステップ(採用ブランディング構築の流れ) | |

1.ターゲット候補者の明確化 | 必要なスキルや経験、志向性を想定してメッセージを設計する |

2.コアメッセージを策定する | 自社の魅力を社員同士で分析し、ミッションや独自性を反映したメッセージを作成する |

3.ストーリー性のある記事やコンテンツ発信 | SNSや自社メディア、noteなどを活用し、社員のエピソードや文化、体験などを記事や動画にする |

4.社内向けブランディングの整備 | 社内の共通理解を深め、発信内容と現場意見を一致させる |

5.効果検証と改善のサイクル構築 | 発信後の反応や入社者のフィードバックを分析し、メッセージやコンテンツを継続的にブラッシュアップ |

メッセージを伝えるときは、「入社後にどんな経験ができるのか?」「どんな自己変容が期待できるのか?」といった将来像を示唆する内容を含めるのも効果的です。情報発信を通して共感を集め、適性度の高い人材からの応募を増やしていきましょう。

5.スピード感のある選考にする

優秀なエンジニアほど複数の企業から声がかかるため、選考スピードが遅いとすぐに他社へ流れてしまいます。応募から内定までのスピードを意識し、採用成功率を向上させましょう。たとえば、以下のような具体策が効果的です。

- すぐに評価できるよう、事前に評価基準を整備しておく

- 一次面接と最終面接を兼ねる「ワンデー選考」を取り入れる

- オンライン面談を実施して移動時間をなくす

- 面接時間を候補者自身が直接入力できるツールを導入する

面接日程の調整が長引くと、候補者の熱量が下がり、辞退につながりやすくなります。内定通知をすぐに出し、候補者に「スムーズで誠実な企業」という印象を持ってもらえるようにしましょう。

6.多様な採用手段を活用する

エンジニア採用は「求人媒体に掲載して応募を待つ」だけではなかなか成果が出ません。優秀な人材は受け身で探していないケースも多いため、複数のチャネルを組み合わせてアプローチすることが重要です。以下では、おもな採用手段についてまとめました。

採用手段 | メリット | 代表的なサービス |

求人媒体 | 広く認知される/応募数が増える | Green, リクナビなど |

ダイレクトリクルーティング | 優秀層へ直接アプローチ可能/スカウト文で差別化できる | ビズリーチなど |

リファラル採用 | 信用度の高い人材が集まりやすい | YOUTRUST, Eight Career Designなど |

SNS発信 | 技術力や文化を自然に伝えられる | X,YouTube,noteなど, |

イベント・勉強会 | 技術コミュニティに直接リーチできる | - |

フリーランス→正社員化 | スキル・相性を実務ベースで確認できる | Workship CAREERなど |

またリファラル採用では、社員紹介を促すインセンティブ制度を用意しておくことをおすすめします。加えてフリーランスや副業で一度関わってもらい、相性やスキルを確認した上で正社員採用につなげる方法も有効です。

7.応募後のフォローを徹底する

応募後のフォロー徹底は、内定辞退を防ぐ上で欠かせません。応募後の対応一つで、企業への印象が変わります。スムーズかつ丁寧なフォローで、辞退のリスクを減らしましょう。

たとえば、面接後は1〜3日以内に合否や進捗を連絡し、内定後は入社手続きや待遇を具体的に伝えます。内定者の疑問や不安に適宜対応し、「この会社で働きたい」という印象を維持しましょう。こうしたフォローにより、採用成功率を高められます。

エンジニア採用を成功させた企業の事例

株式会社エーエスエル(情報通信業)は、エンジニアの希望する働き方に合わせた職場を提示し、採用から入社後のフォローまで徹底した体制を整えています。特に客先常駐のITエンジニアを中心に、即戦力人材を年間100名以上採用するなど、量と質の両面で積極的な採用活動を展開しています。以下では、採用活動と入社後の取り組み、成果をまとめました。

項目 | 詳細 |

採用活動 |

|

入社後の取り組み |

|

成果 | 採用目標を達成した上で、入社3年後の定着率は約90%を維持 |

▼出典:厚生労働省-中途採用・経験者採用(人材の確保・定着に成功した企業の取組事例集~採用活動のコツ~)

エーエスエルの事例から学べるのは、入社後の丁寧なフォローで高い定着率を実現できるという点です。また人材を獲得するには、定期的な情報開示で注目を集めることが重要だとわかります。他社での事例を参考にしつつ、自社で取り組めそうなところから改善を進めていきましょう。

エンジニア採用は「業務委託から正社員登用」をおすすめしたい理由

優秀なエンジニアの採用は、応募数の確保や選考スピードだけでなく、実際に働いたときの相性やスキルの見極めも重要です。

そこでおすすめしたいのが、「業務委託から正社員登用」という採用手法です。「業務委託から正社員登用」とは、まず業務委託で一緒に働き、スキルや相性を確認したうえで正社員採用する手法のことです。ここでは、「業務委託から正社員登用」をおすすめしたい理由について詳しく解説します。

▼関連記事:【企業向け】フリーランスと正社員の違いとは?両者のメリットや注意点など徹底解説

採用のミスマッチを防げるから

エンジニア採用で大きな課題の一つが「ミスマッチ」です。スキルは十分でも、実際に働いてみると「カルチャーに合わない」「期待していた経験・スキルと違った」というケースは少なくありません。業務委託を経てから正社員登用する方法は、このリスクを大幅に減らせます。メリットは以下の通りです。

- 実務ベースでスキルや相性を確認できる

- 実際にチームと働いて判断できる

- すでに一緒に働いているから入社後のギャップが少ない

このように実際に一緒に働く期間を設けることで、企業とエンジニア双方が納得した上で正社員化できます。お互いのことをよく知った上での業務着手となるため、プロジェクトのスタートもスムーズになるでしょう。

業務委託はコスト調整しやすいから

エンジニア採用では、「採用コストがかかりすぎる」「正社員として雇ったがプロジェクトがなくなった」というリスクも存在します。業務委託であれば、必要な期間・スキルに応じて契約できるため、コスト面での柔軟な調整が可能です。正社員と業務委託のコストを比較すると、以下のようになります。

項目 | 正社員 | 業務委託 |

採用コスト | 求人広告・エージェント利用料など | 仲介手数料、業務委託費など |

固定費 | 給与+社会保険料+福利厚生 | 契約期間・工数に応じて変動 |

柔軟性 | 一度雇用すると簡単に削減できない | 必要な時期・スキルに応じて契約できる、契約更新の有無で調整可能 |

上記のように、正社員採用では採用の失敗によるダメージが大きいです。将来的に正社員化を見据えながらまずは業務委託で試すことで、コストの無駄がない採用活動となるでしょう。

▼関連記事:業務委託と正社員、どっちがいい?両者のメリットや正社員登用のステップまで解説

転職潜在層との接点が増えるから

エンジニア採用が難しい理由のひとつに、「すぐに転職したい」と考えている層が少ないことが挙げられます。そのため企業は、「より良い環境があれば転職を検討したい」という潜在層との接点作りが重要です。

「業務委託からの正社員登用」という採用手法では、求人サイトやエージェントにいない優秀な人材との出会いを広げられます。案件ベースで自然に接点を持ちつつ、信頼関係を構築しながら自社との相性をチェックできます。採用の母集団を広げる方法として、「業務委託からの正社員登用」は有効な方法といえるでしょう。

エンジニア採用を成功させる『Workship CAREER』の3つの強み

エンジニア採用に課題を感じる企業にとって、母集団形成やスキルの見極め、採用後の定着は大きな壁となります。

そこでおすすめしたいのが、フリーランス・副業人材のマッチングから正社員登用までサポートする「Workship CAREER」です。ここでは、「Workship CAREER」の強みを紹介します。

1.「業務委託から正社員登用」をサポート

「Workship CAREER」では、業務委託から正社員への移行をサポートいたします。以下では、サービスの支援ポイントをまとめました。

支援内容 | 説明 |

専門エージェントによる丁寧なヒアリング | 求職者の経験・希望を詳細にくみ取り、最適な案件や企業を紹介。 |

トランジション採用への対応 | 業務委託 → 正社員という移行を前提にした採用形態に対応 |

「Workship CAREER」を活用することで、企業はスキルや成果を見た上で採用判断が可能になり、ミスマッチが軽減します。教育・研修コストの削減にもつながり、即戦力人材の早期活用が期待できる点が魅力です。Workship CAREERでは「業務委託から正社員登用」の流れをスムーズにし、企業と求職者の双方が納得する採用プロセスを構築いたします。

▼関連記事:トランジション採用とは?トライアル採用との違いやトランジション採用の導入事例など解説

2.多様な働き方を提示できる

Workship CAREERでは、エンジニアが求める多様な働き方に柔軟かつ実践的に応える採用支援を行っています。フルタイムの枠にとどまらず、候補者のライフスタイルやキャリアプランに寄り添った選択肢を提示できるのが大きな特徴です。たとえば、以下のような働き方のスタイルを提案できます。

働き方のスタイル | 内容 |

リモートワーク | 地理的制約がなく、全国どこからでも柔軟な働き方ができる。地方の人材とも接点が生まれる。 |

ハイブリッド勤務 | 出社とリモートを併用できる働き方で、ライフスタイルに合わせた調整が可能。 |

副業OK・週3正社員 | 正社員であるものの「週3勤務」「副業との両立OK」「短時間勤務」など、多様に提案できる。 |

「柔軟な働き方ができる会社」という印象は、応募者が惹かれるポイントとなり、採用ブランディングにもプラスです。また、「フルタイム勤務は難しいが、副業なら可能」という潜在層にもアプローチできます。

「これまでリモートワークを導入したことがない」「多様な働き方を提示したいものの、制度設計がわからない」という企業でも、Workship CAREERでは安心して活用できます。エージェントが企業ごとの状況を丁寧にヒアリングし、最適な働き方の提案や導入支援も行います。

3.人事のプロが選考から内定まで支援

Workship CAREERでは、採用活動に不慣れな企業でも優秀なエンジニアを採用できるよう、経験豊富な人事・採用のプロが伴走します。単なる人材紹介にとどまらず、選考の最初から内定後のフォローまで支援を受けられるのが強みです。

フェーズ | 支援内容 |

求人設計 | 企業の事業内容や採用背景をヒアリング。 |

母集団形成 | Workshipに登録しているエンジニアから最適な候補者を提案。 |

選考設計 | 組織設計や評価制度などを人事プロフェッショナルがアドバイス。 |

候補者フォロー | 面接前後の連絡、内定承諾に向けた動機付けをサポート。 |

入社前後のケア | 入社承諾後もフォローを継続し、オンボーディングを支援。 |

このように、Workship CAREERでは単なる「人材紹介」ではなく、採用の戦略パートナーとして企業の成功に寄り添います。特に人事リソースが不足している中小企業やスタートアップにとって、大きな強みとなるでしょう。

即戦力のエンジニアを採用したいときは、『Workship CAREER』におまかせ!

エンジニア採用が難しい理由には、IT・DX人材の不足や働き方の多様化などが考えられます。選考フローの見直しや採用ブランディングの強化で、優秀なエンジニアを確保していきましょう。

業務委託から正社員登用という採用手法を活用すると、ミスマッチを防ぎながら転職潜在層へアプローチできます。業務委託から正社員登用を検討する場合は、『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』におまかせください。

Workship CAREERの特長

- トランジション採用の導入:業務委託契約からスタートし、その後正社員登用への切り替えを支援いたします。

- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者をご紹介いたします。

- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:人材育成の制度設計や労務管理など、貴社の人事課題をトータルに解決いたします。

Workship CAREERにご相談いただくと、貴社に合った人材をすぐにご提案させていただきます。サービスについて詳しく知りたい方は、以下リンクよりサービス資料(無料)でご覧ください。

▼Workship CAREER:サービス資料のダウンロードはこちらから(無料)

- Workship CAREERのサービス内容

- ご契約の流れ

- 取引実績

- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。