組織体制の強化や事業拡大を見据え、「正社員採用を進めるべきか、それとも業務委託や派遣で対応すべきか」と悩んでいませんか?

正社員採用は安定経営や一体感の醸成というメリットがあるものの、離職リスクや採用・育成へのリソース確保というデメリットもあります。そのため、正社員採用以外の人材確保や、「業務委託から正社員登用」という新しい採用手法の導入を検討する必要があるでしょう。

本記事では、企業側の正社員採用のメリット・デメリットを整理し、非正規雇用や業務委託といった他の雇用・契約形態との違いについて解説。企業の実践的な採用戦略として、参考にしてみてください。

正社員採用が日本で重要視され続けている背景

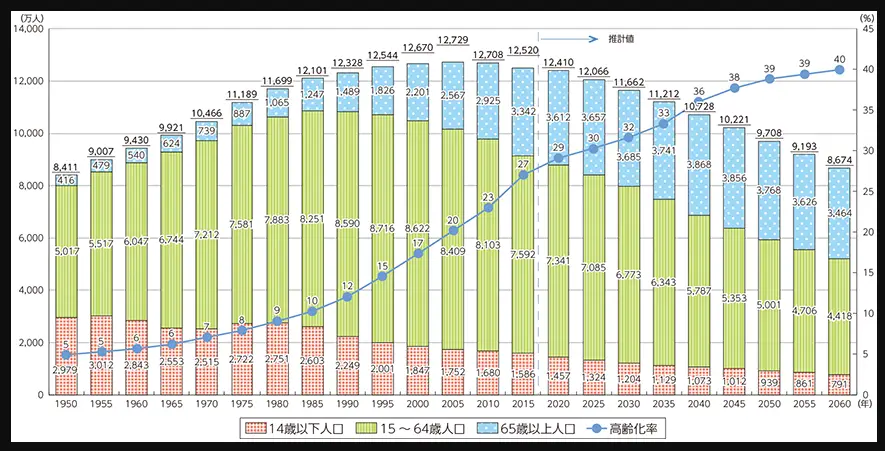

正社員採用が日本で重要視され続けている背景には、深刻な人手不足と人的資本経営への関心の高まりがあります。総務省は、日本の少子高齢化や人口構造の変化により、将来的な労働力人口の減少を示唆。これにより多くの企業が、安定的な人材確保のために、正社員採用を重要視していると考えられます。

出典:総務省

また日本経済団体連合会(経団連)は、「人的資本の可視化・開示」が、企業価値向上に必要だと強調。さらに人材を「資本」と捉えて育成し、人材戦略を経営戦略に連動させることが欠かせないとしています。

こうした社会的・経済的な流れを受け、長期的な企業成長を支える正社員の採用・育成が、日本では根強い状況です。

▼参考:一般社団法人-日本経済団体連合会 / 人的資本の可視化, 一般社団法人-日本経済団体連合会 /若手社員の活躍に向けた人材育成の方向性

企業が正社員を採用する5つのメリット

ここでは、企業が正社員を採用する5つのメリットについて解説します。

企業が正社員を採用する5つのメリット |

|

1.社内に一体感が生まれやすい

長期的な組織への関与によって、正社員は自然とチームへの帰属意識が生まれやすいです。日々の業務に加え、部署を超えたプロジェクトや社内イベントへの参加によって、社員同士のコミュニケーションや相互理解が深まるでしょう。信頼関係の構築が、共通目標に向けて協力し合う体制づくりや、職場全体の一体感につながります。

特にスタートアップ企業や中小企業のように、少人数でスピード感のある業務を進める組織では、この一体感が生産性や業績に大きく影響します。「組織の結束力を高めたい」「長期的に中核人材として活躍してほしい」と考える企業は、正社員採用のメリットをダイレクトに感じられるでしょう。

2.長期的な目線で人材を育成できる

正社員は長期雇用を前提としているため、腰を据えてじっくりと育成できる点が魅力です。短期的な成果だけでなく、中長期的なキャリア形成や、スキルアップを見据えた教育・研修計画を立てやすくなります。

たとえば、新卒や若手社員を採用して段階的にOJTを行ったり、ジョブローテーションを通じて多角的な業務経験を積ませたりと、将来の幹部候補や専門職として育成できます。長期的な視点で人材育成できる点は、正社員雇用の良さだといえるでしょう。

3.社員の責任感や当事者意識が高まりやすい

正社員は、組織全体の目標や、ビジョンの達成にも主体的に関わる立場です。そのため、自分の業務範囲を超えて、会社の成長や課題解決に貢献しようとする「当事者意識」が自然と育ちやすくなります。

また、正社員は社内の意思決定プロセスや、他部署の状況にもアクセスしやすく、経営課題や現場の制約を踏まえた「実行可能な提案」を行えるのも強みです。このように、企業の中核としての自覚が育つことで、組織全体の推進力を高める役割を果たしてくれるでしょう。

4.職場の安定感や信頼性が向上する

正社員が一定数いる職場は、組織として安定感があり、社外からの信頼も得やすいです。長期的に働くメンバーがいると、社内ルールや業務フローが定着し、日々の業務が円滑に進むでしょう。チーム内に先輩社員が固定的に存在していると、困ったときに頼れる存在として機能し、他の社員の安心感にもつながります。

顧客や取引先にとっても、担当者が頻繁に変更されるより、長く在籍・担当する社員であれば伴走して支援しやすいです。社員による安定的な稼働により、企業全体の信用力も向上するでしょう。

5.ノウハウ・知見を社内で共有しやすい

正社員として長く組織に在籍してもらうと、日々の業務を通じて得たノウハウや経験が、社内に蓄積されやすいでしょう。社員であれば、チームや部署を超えて共有されやすく、組織全体の生産性向上にもつながります。

たとえば、ある社員が顧客対応で得た成功事例や、トラブル対応の工夫を、定例ミーティングやマニュアル化を通じて他のメンバーにも広められます。経験が個人にとどまらず、組織全体の資産として活用できる点は、正社員採用の大きなメリットです。

企業が正社員を採用する6つのデメリット

では逆に、企業が正社員を採用するデメリットについて紹介します。

企業が正社員を採用する6つのデメリット |

|

1.人件費・福利厚生など固定コストが必要

正社員を雇用する場合、毎月の給与に加え、社会保険料や賞与などの福利厚生費も企業側が負担します。会社の経済状況や業績にかかわらず発生するため、特にスタートアップ企業にとっては大きなコストとなりやすいでしょう。退職金制度や法定外の福利厚生(例:研修制度、社内イベント等)も含めると、さらに費用がかさむことがあります。

対策として、「業務の一部を外部委託に切り分ける」「スキルや貢献度に応じた報酬設計を導入する」といった工夫により、コストパフォーマンスを高められます。

2.離職に伴う損失が大きい

社員が突然退職すると、業務の引き継ぎや人員の補充に多大な手間とコストが発生します。特に、重要なポジションを担当していた人材が抜けた場合、業務停滞や顧客対応の品質低下といった事態になりかねません。また、採用から育成までにかかった時間やコストが回収できないまま離職されると、経営資源の損失としても痛手です。

そのため、日頃から属人化を防ぐ業務設計にしておくことが重要です。他にも、キャリア面談やフィードバックの充実、社内イベントの開催など、社員のモチベーションを維持させる工夫が求められます。大きな損失となる前に、社員が長く働き続けられる環境にしていきましょう。

3.保守的な組織体制になる可能性がある

正社員は、組織文化や既存のルールに慣れ親しみやすい存在です。そのため、斬新で創造的なイノベーションを起こしにくいことがあり、保守的な意思決定や前例踏襲の体質に陥る可能性も考えられます。特に年功序列や上下関係が色濃い組織では、若手や中途社員の意見が通りにくい空気が蔓延しがちです。

そのため、他社出身者や海外人材の中途採用や、フリーランス・副業人材への業務委託など、組織に変化をもたらす方法を取り入れると効果的です。特に、変化が激しいIT・Web業界では、最新技術の導入や新しいアイデアが必要となるケースがあるでしょう。多様な働き方や価値観を融合させる方法が、組織の柔軟性と競争力を保つポイントになります。

4.採用と育成に時間とコストがかかる

正社員を採用する際は、求人広告の出稿や選考対応、面接など、多くのプロセスが必要です。また採用後も、研修やOJTなど、戦力化までに一定の時間と費用がかかります。

特に即戦力が求められるポジションでは、入社後すぐに活躍できない場合、業務に支障をきたす可能性もあります。人材育成のリソースを十分に確保できない企業にとっては、負担に感じるかもしれません。

そのため、募集段階での採用要件の明確化が不可欠です。募集内容の具体的な提示によって採用の精度を高め、ミスマッチを減らします。さらに、担当者が変更しても対応できるよう、育成体制を標準化させる方法も効果的です。

5.労働法を遵守する必要がある

正社員を採用する際は、企業は労働基準法や育児・介護休業法といった法令を守る義務があります。勤務時間や時間外労働の上限など、適切に対応していない場合、労務トラブルや行政指導の対象となるため注意が必要です。また近年では、労働者の権利意識が高まっており、コンプライアンス違反が発覚すれば企業イメージの損失につながります。

採用活動や顧客との取引にも悪影響となるため、労務管理体制の整備や、外部の専門家による支援の依頼など、対策していく必要があります。

6.人材の見極めが難しい

正社員採用は、基本的に長期雇用が前提です。そのため一度の採用活動で自社に合う人材を確保したいものですが、応募者のスキルや価値観を十分に見極めるのは容易ではないでしょう。仮に見極め不足のまま雇用すれば、入社後にミスマッチが生じ、早期離職につながる恐れもあります。

そのため、「フリーランスや副業人材に業務を委託した後、正社員化する」といった、多様な採用方法を取り入れる必要があります。特に「業務委託からの正社員登用」は、実際の業務から能力や人柄、組織との相性を見極められるため、安心して採用できます。

正規雇用(正社員)・非正規雇用・業務委託の違いとは?3つの観点で解説

正規雇用(正社員)・非正規雇用・業務委託は、それぞれ特徴が異なります。ここでは「雇用形態・契約形態」「人件費・社会保険料」「企業との関係性」の3つの観点で、各採用形態の違いを解説します。

1.雇用形態・契約形態

雇用形態・契約形態ごとに、雇用期間や適用される法律が異なります。以下の表では、雇用形態・契約形態の観点で、正規雇用(正社員)・非正規雇用・業務委託の違いをまとめました。

区分 | 契約の種類 | 雇用期間 | 労働法の適用 |

正規雇用 (正社員) | 雇用契約 (企業との直接契約) | 無期が基本 | 全面的に適用 |

非正規雇用 (アルバイト・派遣など) | 雇用契約 (企業または派遣元との契約) | 有期が多い (契約更新あり) | 基本的に適用 (条件により変動) |

業務委託 (フリーランスなど) | 業務委託契約 (請負・委任など) | 業務単位や期間ごとに契約 | 原則、労働法の適用外 |

正規雇用は無期雇用が前提で、企業と雇用契約を直接結びます。正規雇用は正社員のみが該当し、企業の勤務条件や指示に従って働くスタイルが一般的です。

また正社員以外の雇用は、非正規雇用に該当します。非正規雇用は、短時間勤務や、勤務期間が限定的であるケースが多いです。

業務委託は雇用契約ではなく、業務そのものを「仕事単位」で請け負う契約形態です。業務の進め方や時間の使い方は外部企業・外部人材の裁量に委ねられ、基本的に企業の管理下に入りません。業務委託では、フリーランス新法や下請法といった法律が適用されます。

2.人件費・社会保険料

各形態で、企業が負担すべきコストが大きく異なります。以下の表では、人件費・社会保険料の観点で、正規雇用(正社員)・非正規雇用・業務委託の違いをまとめました。

区分 | 給与体系 | 社会保険・福利厚生 | その他コスト |

正規雇用 (正社員) | 月給制 | 社会保険・厚生年金など、企業が負担 | ・教育研修 ・社員の交通費 など |

非正規雇用 (アルバイト・派遣など) | 時給制が中心 | 一部企業が負担 (条件あり) | 派遣社員の場合、派遣手数料が必要 |

業務委託 (フリーランスなど) | 成果物・作業の遂行での支払い | 事業者自身で手続き | ・外注費 ・エージェントへの手数料 など |

正社員の場合、企業は社会保険料や福利厚生費を負担する必要があります。非正規雇用でも、条件を満たせば、社会保険の対象です。派遣社員の場合、派遣手数料が必要となるケースがあります。

業務委託は、成果物や作業遂行によって報酬を支払う形式です。納税は事業者自身で手続きします。

3.企業との関係性

関係性の深さや指揮命令権の有無も、以下の表のように、3者間で異なります。

区分 | 指揮命令関係 | 帰属意識 |

正規雇用 (正社員) | あり(企業が指示) | 高い →個人面談、評価制度の実施、安心感のある職場づくりなど対策は必要 |

非正規雇用 (アルバイト・派遣など) | あり(企業が指示) | 高い〜低め →正社員同様、個人面談、評価制度の実施など工夫する |

業務委託 (フリーランスなど) | 原則なし | 低め →ミーティングやフィードバックの実施など、協働の意識を忘れない |

常時在籍している正社員は、帰属意識や当事者意識を高めやすいでしょう。周期的に勤務する非正規雇用も、チームの一員という意識が持ちやすくなります。ただし正社員やアルバイトでも、離職の可能性はあるため、「常に意思疎通しているから大丈夫」と過信しては危険です。組織全体のエンゲージメントを高めるには、継続的な対話と信頼関係の維持が欠かせません。

また、業務委託の場合は、「外部の協力者」という立場になりがちです。そのため業務品質の向上や信頼関係の視点で、企業は協働の意識を忘れないことが重要です。面談やフィードバックの実施、キャリアアップの提示など、中長期的に支援してもらえる関係性を築いていきましょう。

▼関連記事:業務委託と正社員、どっちがいい?両者のメリットや正社員転換のステップまで解説

正社員・非正規・業務委託を選択する時に役立つ、7つのチェック項目

「どの雇用・契約形態が自社に最適か?」という判断は、依頼したいポジションや、組織の状況によって異なります。ここでは、正社員・非正規雇用・業務委託といった人材活用の手法を選ぶ際に押さえておきたい、7つのチェックポイントを紹介します。

チェック項目 | ポイント |

1.業務の性質 | 業務が専門的か補助的か?短期か長期か? |

2.人材の役割 | 組織の中核を担うのか?補助的な役割か? |

3.雇用期間の長さ | 長期的に働いてほしいのか?期間限定か? |

4.人件費・コストの柔軟性 | 固定費がいいのか?変動費として管理したいのか? |

5.指揮命令・マネジメントの有無 | 業務の指示・管理を行う必要があるか? |

6.機密情報・内部情報へのアクセス | 情報へのアクセスはどの程度まで必要か? |

7.雇用や契約に伴う法的リスク | 労働法と業務委託関連の法律、どちらの方が管理しやすいか? |

以下でさらに詳しく解説していきます。

1.業務の性質

雇用・契約形態を選ぶ際は、依頼したい業務の性質の見極めが重要です。たとえば、社内体制の整備や顧客対応など、「継続性が高く企業の事業運営に深く関わる業務」は、正社員がおすすめです。また、常時稼働が不要かつ繰り返しを伴う業務では、非正規雇用(パート・アルバイト)が適しているでしょう。

「即戦力を短期間だけ採用したい」「成果物の納品を限定的に依頼したい」という場合は、業務委託が適しています。たとえば、Webサイトの一時的なリニューアルや、新規プロダクト開発の一部などに有効です。業務の頻度や難易度など、多角的な視点で最適な雇用形態を選択していきましょう。

2.人材の役割

人材の役割によっても、最適な雇用・契約形態は変わってきます。

| 区分 | 具体的な業務・役割 |

| 正社員に適する役割・業務 | ・組織の中核的な立ち位置 ・チームを牽引する役割 ・長期的な戦略に関与するポジション など |

| 非正規雇用(パート・アルバイト)に適する業務 | ・補助的な業務 ・短期的な作業 ・繁忙期、閑散期がある業務 など |

| 業務委託に適する業務 | ・専門性の高い業務 ・プロジェクト単位で成果を求める業務 など |

任せたい業務の内容や範囲を明らかにすると、雇用形態の選択がスムーズになるでしょう。

3.雇用期間の長さ

雇用期間の長さも、重要なポイントです。「長期間、安定的に働いてもらいたい」という場合は、正社員が適しています。

特定のプロジェクトや期間限定の業務であれば、非正規雇用や業務委託が向いているでしょう。非正規雇用は有期契約が多く、業務委託は契約ごとに期間を設定できるため、必要な期間だけ人材を活用できます。業務の性質や会社の状況に応じて雇用期間の長さを決定し、適切な雇用・契約形態を選んでいきましょう。

4.人件費・コストの柔軟性

人件費やコストの柔軟性も、雇用・契約形態を選ぶ際の判断基準となります。

| 区分 | 必要なコスト |

| 正社員 | 固定費(給与、社会保険料、福利厚生費用)など |

| 非正規雇用(パート・アルバイト) | 固定費(時間給、日給など) |

| 業務委託 | 外注費(成果物や業務単位での報酬支払い) |

正社員の場合、業績が変動しても、一定の支出が継続することを念頭に置く必要があります。非正規雇用や業務委託の場合、契約期間や労働時間に応じて支払います。繁閑に応じて人員調整が可能な業務委託では、人件費の変動費扱いが可能です。人件費の固定・変動のバランスを踏まえつつ、経営状況や戦略に合わせた選択が重要となります。

5.指揮命令・マネジメントの有無

指揮命令やマネジメントの有無も、雇用形態・契約形態を決める上で欠かせません。正社員や非正規雇用の場合、企業が業務の進め方や勤務時間に対して直接指示を出して管理・監督できます。

業務委託の場合、業務の進め方や時間の使い方は委託先に委ねられるため、日々の細かい指示や勤務管理は原則できません。管理が必要な業務やチームでの協働が求められるケースには、正社員や非正規雇用が適しています。専門的で成果重視の業務には、業務委託が向いているでしょう。

6.機密情報・内部情報へのアクセス

機密情報・内部情報へのアクセス範囲も、雇用形態・契約形態を決定する上で重要です。正社員や非正規職員は、会社の方針やコンプライアンス教育を受ける機会が多いことから、機密情報を扱う上での信頼が高いでしょう。ただし、それでも情報管理にミスがあるかもしれないため、定期的なセキュリティチェックのテストや、システム更新は必要不可欠です。

また業務委託契約では、秘密保持契約(NDA)の締結が欠かせません。機密性の高い業務は正社員がリーダーとなり、情報の取り扱いに関するルール設定をしておくと安心です。

7.雇用や契約に伴う法的リスク

雇用・契約形態の選択では、労働法や契約法などの法的リスクへの理解が不可欠です。正社員の場合、労働基準法といった法律が適用され、解雇や労働条件の変更には慎重な対応が求められます。違反すると法的リスクの対象となるため、社内全体のコンプライアンス意識が重要です。非正規雇用でも、契約期間の更新や待遇差別に関する法律が整備されており、不当な扱いをすると問題視されます。

業務委託は雇用契約ではないため労働法の適用外ですが、労働性が強いと「偽装請負」とみなされます。また業務委託契約では、フリーランス新法や下請法という法律が適用され、違反すれば罰則の対象です。雇用・業務委託、いずれにしても、企業は正当な労務管理や取引が求められます。

▼関連記事:【企業向け】フリーランスと正社員の違いとは?両者のメリットや注意点など徹底解説

業務委託から正社員化する企業側の利点

近年、即戦力となる外部人材を業務委託で受け入れ、その後に正社員登用する企業が増えています。正社員採用の場合、スキルや企業文化との相性を十分に確認できないまま、雇用契約に進むこともあるでしょう。

業務委託で協働した外部人材を正社員化する手法は、採用のミスマッチを減らし、入社後の早期離職を防止できます。そこでこの章では、企業が「業務委託人材を正社員登用する」メリットについて、具体的に解説していきます。

業務委託から正社員化する企業側の利点 |

|

採用コストの削減が見込める

すでに業務委託として働いてもらった人材を正社員化すれば、求人広告費や人材紹介手数料など、通常の採用で発生するコストを大幅にカットできます。

さらに実務経験があるため、オンボーディングや研修の手間も少なく、即戦力としての早期活躍が期待できる点もメリット。業務内容の深い理解によって、採用のミスマッチを減らしつつ、早期離職のリスクも抑えられます。業務委託からの正社員化は、コスト・時間の両面で効率的な採用手法といえるでしょう。

自社業務に詳しい人材をスムーズに確保できる

業務委託として働いてきた人材は、自社の業務内容やプロジェクトの進め方を理解しているため、正社員化後もすぐに組織に溶け込むでしょう。たとえば、外部エンジニアを正社員として迎えた場合、システムや開発体制を把握している点から、立ち上げにかかる時間を省略できます。

結果、プロジェクトの中断や、引き継ぎのロスを防げるでしょう。自社業務に慣れた人材採用は採用後のギャップが少なく、スムーズなプロジェクトの遂行が期待できます。

一定期間の信頼関係により、定着率の向上が期待できる

業務委託から正社員化する方法は、多くの場合、すでに働き方や価値観を理解し合った状態から始まります。一定期間の信頼関係によりミスマッチが起こりにくく、定着率の向上が期待できます。

実際の業務を通して、人材のスキルや姿勢を見極めた上で採用できる点は、企業側の大きなメリットです。候補者側も、職場環境や役割を把握した上での採用となるため、期待値のズレが少なく安心して入社できます。

▼関連記事:【企業向け】業務委託と正社員をどう切り替える?メリットや手続きの流れなど徹底解説

正社員採用に失敗したくない企業には『Workship CAREER』がおすすめ!

本記事では、正社員採用のメリットとデメリット、非正規雇用や業務委託との違いなど、解説してきました。

正社員は安定経営とチームの一体感というメリットがあるものの、採用のミスマッチによる企業の損失は大きいです。そのため自社の成長フェーズや予算とのバランスをみて、多様な雇用形態や業務委託を活用していくといいでしょう。

「正社員採用にかかる時間・コストを最小限に抑えたい」「自社に合う即戦力人材をすぐに採用したい」という企業様は、『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』をご検討ください。

Workship CAREERは、業務委託で実績のあるフリーランスや副業人材の中から、貴社にマッチする人材をご紹介いたします。業務委託で候補者のスキルや志向を見極めた後、正社員化の打診が可能です。

Workship CAREERの特長

- トランジション採用の導入:業務委託契約からスタートし、その後正社員登用への切り替えを支援いたします。

- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者をご紹介いたします。

- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:定例会議やスポット対応など、貴社の人事課題をトータルに解決いたします。

Workship CAREERでは、貴社の採用課題や募集内容をヒアリングした上で、最適な人材をご紹介いたします。無料相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。

- Workship CAREERのサービス内容

- ご契約の流れ

- 取引実績

- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。