「リモートワークに適合する職種について知りたい」という企業はいませんか?リモートワークでできる仕事には、「業務内容が明確」「数値や形で成果を示しやすい」といった特徴があります。また企業文化・職種との相性や、リモートワークの整備に必要な社内リソースも考慮して導入を検討することが重要です。

本記事では、エリア・産業・職種別のリモートワークの導入状況や、リモートワークに適した業務の見極め方などを解説します。また、リモートワークでよくある課題とその解決策、企業の成功事例などもまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

リモートワークでできる仕事とは?導入率をもとに解説

この章では、リモートワークでできる仕事について解説していきます。

【企業全体】リモートワーク(テレワーク)の導入状況

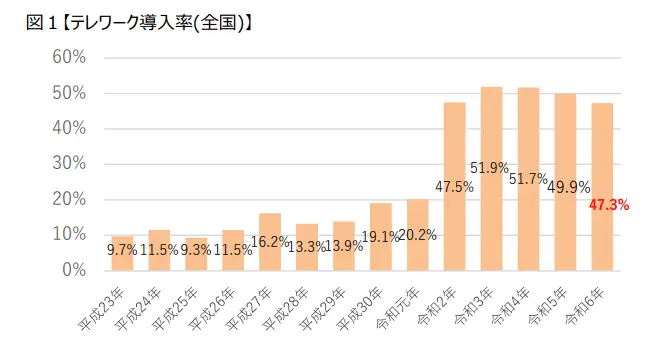

全国的に見ると、リモートワーク(テレワーク)は令和元年のコロナ禍をきっかけに一気に広がりました。令和6年時点では、全国の企業の約半数にあたる約47%以上が導入しています。(図参照)

出典:総務省-政府におけるテレワーク推進体制と総務省の今後の取組

また総務省の調査では、日本のテレワークの導入率は世界的に見ても低い状況であると報告しています。具体的には米国やドイツでは50%超、中国では70%以上が利用経験を持つ一方、日本は約30%にとどまっています。年代別では、若年層ほど利用経験が高く、導入において積極的な傾向があるようです。(出典:総務省-第2部 情報通信分野の現状と課題)

【エリア別】雇用型リモートワークの割合

リモートワーク(テレワーク)は、企業に雇用される「雇用型のテレワーク」と、個人事業主に業務を依頼する「自営型テレワーク」に分類されます。雇用型のテレワーカーとは、オフィスに出社せず、自宅やサテライトオフィスで勤務する正社員や契約社員のことです。

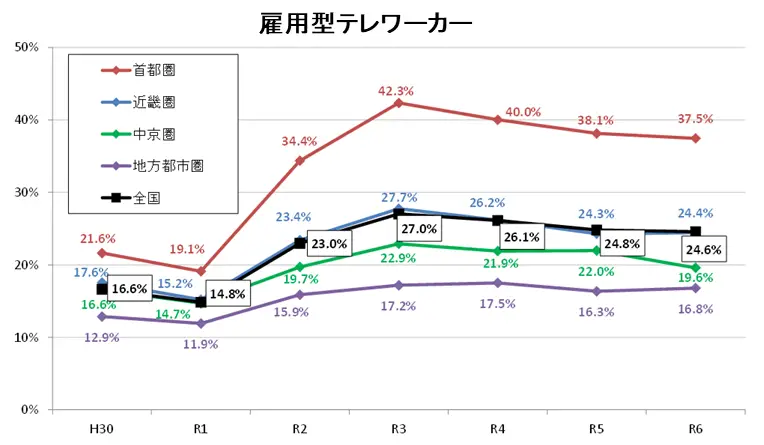

国土交通省の調査によると、雇用型テレワーカーの割合は都市部と地方で大きな差があることがわかります。特に、首都圏を中心とした企業の導入率が高くなっています。(図参照)

近年の実施率は地方都市圏を除き減少傾向ながら、全国平均では依然としてコロナ前を上回っています。

【産業別】リモートワーク実施割合

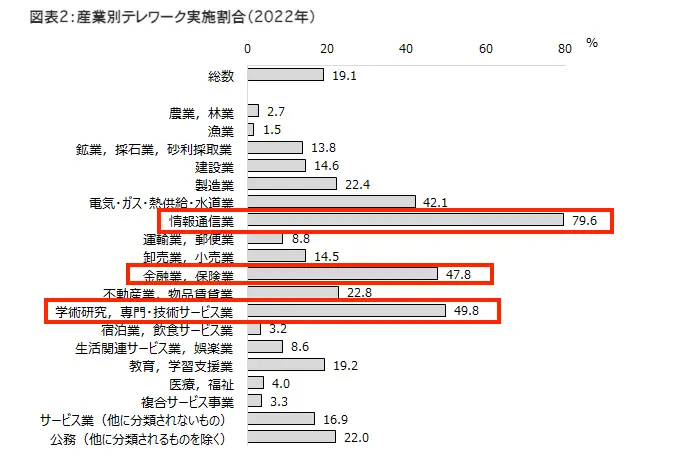

産業別で見ると、リモートワーク実施割合は以下のようになります。 出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構-テレワークの状況-就業構造基本調査結果から

出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構-テレワークの状況-就業構造基本調査結果から

上記の図でわかる通り、リモートワークの実施は「情報通信業」が79.6%と最も多くなっています。次いで「学術研究、専門・技術サービス業」(49.8%)、「金融業、保険業」(47.8%)となっています。それぞれの産業の概要は以下の通りです。

産業分類 | 説明 | 具体例 |

情報通信業 | 情報の処理や通信を行う産業。 | ソフトウェア開発会社、クラウドサービス事業者、携帯電話事業者、放送局 |

学術研究、専門・技術サービス業 | 学問や技術に基づく専門サービスを提供する産業。 | 研究機関、建築設計事務所、測量会社 |

金融業、保険業 | 資金の調達・運用や保険サービスの提供を行う産業。 | 銀行、証券会社、保険会社、投資信託会社 |

これらの結果から、リモートワークの導入は産業の特性や業務内容に大きく影響を受けていることがわかります。たとえば、情報通信業はシステム開発やWeb制作など、リモートワークとの親和性が高いため、導入しやすいといえるでしょう。反対に、現場作業が多い業種(医療、サービス業)では導入率が低いです。

【職業別】リモートワーク実施割合

次に、職業別でのリモートワークの実施率を見ていきましょう。

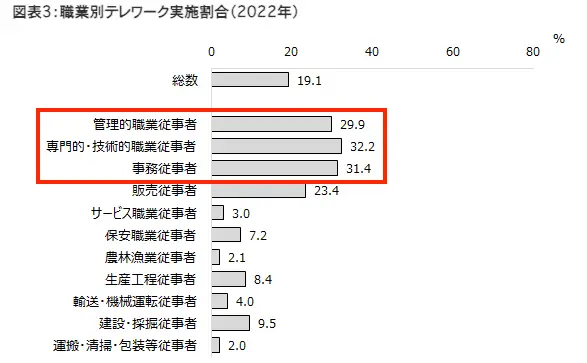

出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構-テレワークの状況-就業構造基本調査結果から

上記の図の通り、テレワークを実施している職業は「専門的・技術的職業従事者」が32.2%と最も高いです。次に「事務従事者」(31.4%)、「管理的職業従事者」(29.9%)となっています。それぞれの職業の概要は以下の通りです。

分類 | 説明 | 具体例 |

専門的・技術的職業従事者 | 専門知識や高度な技術を用いて業務を行う職業。 | 弁護士、システムエンジニア、機械設計技術者 |

事務従事者 | 書類作成、データ管理、受付・経理・総務などの事務作業を担当する職業。 | 一般事務、経理事務、受付、データ入力担当者 |

管理的職業従事者 | 組織や部門の運営、意思決定、業務の指示・統括を行う職業。 | 会社役員、部門長、課長 |

上記のデータから、リモートワークの導入は職業の性質によっても左右されることがわかります。たとえば専門的・技術的職業従事者はプログラマーやデザイナーなど、個人の知識やスキルを活かしながらPC上で完結する業務が多いため、リモートワークとの相性が良く、実施率が高くなっています。

リモートワークは職種が限られる?具体的な業務内容を解説

リモートワークで対応できる仕事は、基本的にデジタル環境で完結できる業務が中心です。また成果をオンラインで確認できる仕事も、リモートワークに向いているといえます。リモートワークでできる仕事の職種は以下の通りです。

カテゴリ | 職種 | オンラインでできる業務 |

研究・技術系 |

|

|

Web・クリエイティブ系 |

|

|

コンサル・専門職系 |

|

|

営業・カスタマーサービス系 |

|

|

企画・戦略・バックオフィス系 |

|

|

リモートワークが難しい業務には、対面での対応や現場での作業が必要なものが含まれます。たとえば、以下のような仕事・業務はリモートでの対応が難しいです。

- 医療系の仕事(医師、看護師、理学療法士など)

- サービス業(ホテル・ブライダルなど)

- 教育・福祉の現場(小学校教諭、保育士、介護士など)

- 建設・製造系(建築技術者、土木技術者など)

- 物流・運輸、農林水産業

ただし、これらの職種でも事務作業や報告書作成、スケジュール管理、研修・ミーティングなどの一部業務はオンライン化できる場合があります。完全なリモート勤務は難しくても、工夫次第でリモートワークを導入することが可能です。

リモートワークでできる仕事かどうか見極める3つの基準

リモートワークを導入する際は、「どの業務なら自宅やオンラインでできるか?」を見極めることが大切です。ここでは、業務内容とリモートの適合性を判断するポイントを紹介します。

1.業務内容の性質

リモートワークが可能かどうかは、業務内容の性質によって左右されます。リモートに適した仕事は、「業務の進め方や成果が明確」かつ「オンライン上で完結できる」といった点がポイントです。リモートワークにマッチする業務か否かを確認する際は、以下のチェックリストが役立ちます。

チェック項目 | 概要 |

対面の有無 |

|

オンライン完結の可否 |

|

業務の標準化・マニュアル化の可否 |

|

また、チーム内でのコミュニケーション量や意思決定プロセスも重要です。頻繁に対面での打ち合わせや商談が必要な業務は、フルリモートでは効率が下がる可能性があります。業務を切り分け、「対面が必要な場合は出社」「作業はリモート」とする方法(ハイブリッド勤務)もおすすめです。

2.社内リソースの確保

リモートワークで業務を行うには、社内のIT環境やサポート体制、情報セキュリティの管理といった社内リソースの状況も確認しましょう。仮にリソースが不足している状態で導入すると、円滑に業務を進められないだけでなく、社内に混乱を招く可能性があります。リソースを確認する際は、以下の点をチェックしていきましょう。

チェック項目 | 概要 |

ITツールの運用体制 |

|

人事評価制度の適応 |

|

セキュリティ・環境整備 |

|

費用の確保 |

|

また現時点でリソースが十分でなくても、「今後リソースを確保できそうか?」「リモートワークを担当する専門の人材を雇用できそうか?」という観点も重要です。未来的な運用も視野に入れて、リモートワークの導入を検討していきましょう。

3.企業の文化と業界のカラー

リモートワークを導入するには、企業文化や業界の特性を確認することも大切です。たとえ社内で導入体制が整っていても、「業界全体でITツールの活用が進んでいない」「顧客がオンライン対応に不慣れ」という場合、リモートは難しくなります。特に対面や現場作業が中心の職種は制限を受けやすいです。

またレガシーカンパニーや100年企業の場合、従来の勤務体制を変えることに難色を示す人もいるかもしれません。その場合、「リモートの良さや成果を共有してレポートする」「部分的な在宅勤務やフレックス制から始める」など、対話を意識しながら導入を提案してみましょう。

リモートワークの導入でよくある3つの課題とは?解決策も紹介

ここでは、リモートワーク導入で多くの企業が直面する代表的な3つの課題と、その解決策を解説します。

1.コミュニケーション不足で孤立化する

リモートワークでは、オフィス勤務のような、自然な雑談やちょっとした声掛けが生まれにくいです。その結果、チーム内の連携が弱まり、社員が孤立感や疎外感を覚えることがあります。実際、東京都の調査によると、テレワークを導入した企業の約7割以上が課題として「社内コミュニケーションの減少」を挙げています。(出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構)

解決策としては、以下のような取り組みが効果的です。

分類 | 項目 |

コミュニケーション |

|

健康管理 |

|

参考:テレワーク総合ポータルサイト-テレワークの導入・運用ガイドブック

特に新入社員や異動直後のメンバーは、相談の機会を得にくく、業務理解や人間関係の構築が遅れてしまうケースも少なくありません。孤立感の強まりだけでなく、テレワークでの運動不足も離職リスクにもつながりやすいです。上記の表のように、コミュニケーションと健康管理の側面から早期に対策を講じていきましょう。

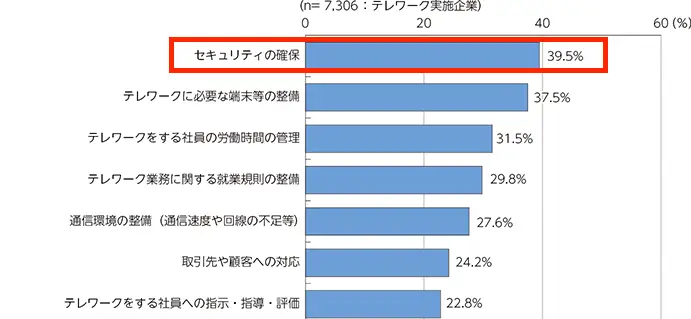

2.セキュリティの確保が難しい

リモートワークでは、自宅や外出先など多様な環境からシステムへアクセスするため、情報漏えいのリスクが高まります。さらに紙資料の持ち出しや家族とのデバイス共有など、オフィスでは想定されにくいリスクも発生しやすいです。実際、テレワーク導入企業への調査では「セキュリティ確保」を課題として挙げる企業が最も多くなっています。(図参照)

出典:総務省-令和5年度 テレワークセキュリティに係る実態調査結果

こうしたリスクを防ぐには、以下のような対策が効果的です。

項目 | 内容 |

セキュリティルールの明確化 | アクセス権限や通信の安全、端末管理などのセキュリティルールを明確化し、資料の取り扱いやクラウド利用のルールも周知させる |

教育・研修の実施 | 従業員がセキュリティ意識を高く持てるよう、定期的に研修を行う |

情報漏えい時の対応フロー策定 | 情報漏えい発覚時の連絡体制の明確化や影響範囲の特定、関係者への迅速な報告・対応などを事前に策定し、被害を最小限に抑える体制を整える |

セキュリティ対策は、継続的に点検・改善していくことが重要です。安心してリモートワークを続けるためにも、企業全体でセキュリティ意識を高めていきましょう。

3.勤怠管理や人事評価がしにくい

リモートワークでは、社員の出退勤や働きぶりを直接確認できないため、勤怠管理や人事評価が難しくなります。

たとえば営業職の場合、ITツールで通話時間や対応件数は把握できても、顧客との関係構築の質や提案の工夫といった「成果の質」が見えにくい場合があります。同じ件数でも成約率や顧客満足度に差が出るため、単純な数値的評価だけでは判断が難しい、といった課題があります。対策として、以下のような取り組みが効果的です。

項目 | 内容 |

目標・成果を可視化する |

|

成果物やアウトプットの共有 |

|

360度評価の導入 |

|

勤怠管理と評価制度を整備することで、社員が納得感をもってリモートワークに取り組めます。評価項目を整備し、組織への信頼感を醸成しましょう。

リモートワークがうまくいく5つの導入ステップ

「リモートワークを導入したいけれど、何から始めればいいかわからない」という企業はいませんか?ここでは、リモートワークがうまくいく5つの導入ステップを紹介します。

1.リモートワークの導入目的を定める

組織の狙いや成果につなげるためにも、「リモートワークの導入目的」を明確にしましょう。導入目的を明確にすると、従業員は「なぜリモートワークを行うのか?」「自分にどう関わるか?」が理解でき、安心して参加できます。さらに生産性向上やワークライフバランス改善といった成果指標が明らかになると、効果検証や改善も進めやすいです。

またリモートワーク導入の初期段階では、職種やライフステージを考慮して対象者を選定しましょう。対象者を選ぶ際は、希望者を募るトライアル形式や、本人の意思を確認して実施する方法がおすすめです。対象業務を選ぶ際は以下の点をチェックします。

項目名 | 内容 |

業務時間 |

|

使用文書 |

|

システム |

|

個人情報 |

|

コミュニケーション |

|

さらに初期段階では、「週1~2日程度の在宅勤務」のように、日数を少なめに設定すると効果的です。少ない日数であれば、社内制度の変更やトラブルが生じても、対応の措置がしやすくなります。導入後に課題や効果を確認しながら、段階的に実施日数を増やしていきましょう。

参考:テレワーク総合ポータルサイト-テレワークの導入・運用ガイドブック

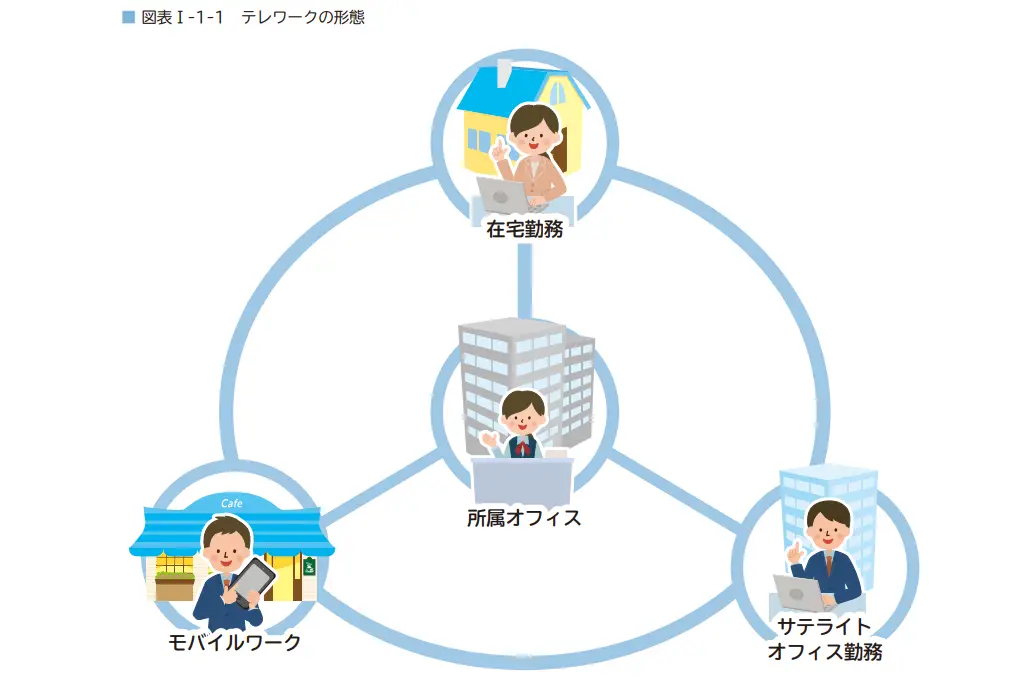

2.勤務形態を決める

リモートワークには、「在宅勤務」「モバイル勤務」「サテライトオフィス勤務」の3種類があります。導入にあたっては、「まずどの勤務形態を採用するか?」を明確にしましょう。在宅勤務、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務のいずれか、あるいは複数を組み合わせる形も考えられます。

出典:テレワーク総合ポータルサイト-テレワークの導入・運用ガイドブック

在宅勤務では、「部分在宅か?終日在宅か?」「週1日程度か3日以上か?」といった頻度を設定します。モバイル勤務では「直行・直帰の可否」や「在宅との併用」、サテライトオフィス勤務では「他社共有型か?自社専用か?」など、検討します。従業員のライフスタイル・希望を考慮しながら、業務内容やチーム体制に合った勤務スタイルを決めていきましょう。

3.セキュリティ・情報管理のルール作りを徹底する

オフィス外で業務を行うリモートワークでは、情報漏えいやデータ紛失などのセキュリティリスクが伴います。そのためリモートワーク導入にあたっては、情報管理に関する明確なルールを策定し、従業員への周知徹底を図ることが不可欠です。アクセス権限の設定やデバイス管理、社内外での情報の取り扱いルールなど、具体的な指針を用意しましょう。

また、ITツールは日々進化しており、効率的な働き方を実現する新しい技術が次々と登場しています。最新のテクノロジーを積極的に取り入れ、業務プロセスを継続的に改善していく姿勢が、リモートワークの可能性をさらに広げるポイントです。セキュリティと利便性の両立を意識しながら、安心して働ける環境を整備しましょう。

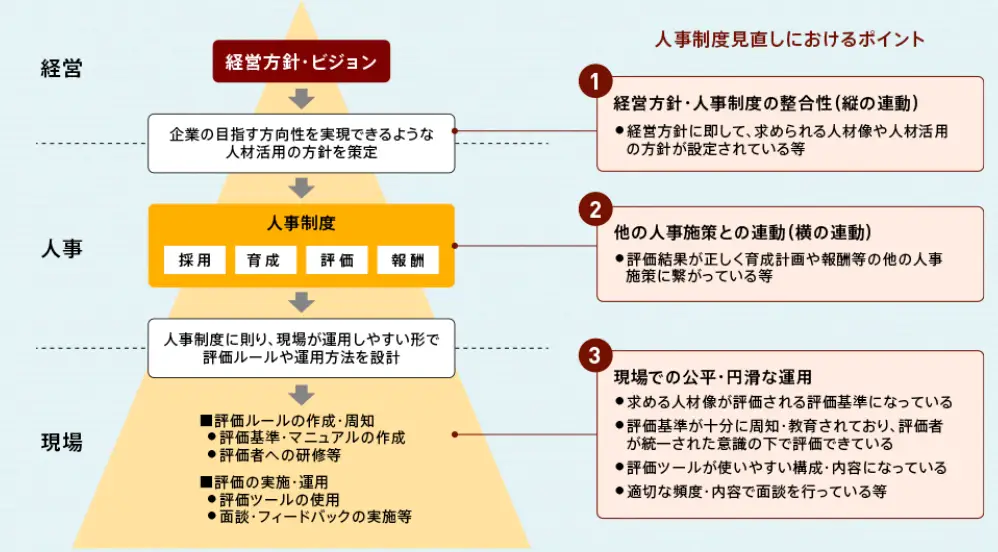

4. 人事評価制度を見直す

リモートワークでは、従来型の人事評価制度をリモートワークに順応する形式に調整していく必要があります。人事評価制度の見直しでは、「経営」「人事」「現場」の3つの観点から検討することが有効だと言われています。(図参照)

人事評価制度を見直す際は、等級制度や報酬制度との連動も確認し、必要に応じて調整します。役職や給与に直接影響するため、現場の意見を取り入れつつ慎重に検討していきましょう。

5. リモートワークの効果を検証する

リモートワークを導入した後は、「自社にどれだけの影響を与えたか?」を可視化するために効果検証を図りましょう。以下のように、量的・質的に評価することをおすすめします。

項目 | 評価項目 |

定量評価項目 |

|

定性評価項目 |

|

上記のように、生産性向上やワーク・ライフ・バランス改善、BCP対策など、自社の経営課題に沿った指標で効果を確認していきましょう。

リモートワークの導入を成功させた企業の事例

東洋ハイテック株式会社は、プラント・エンジニアリングを手掛ける建設業の企業です。従来はオフィス出社を基本としていましたが、社員の子育てや介護といった家庭事情に対応すべく、業務効率の向上や人材確保を目指してテレワークを導入しました。

項目 | 内容 |

導入のきっかけ | 東京支店での試行(2020年7月)後、コロナ禍の影響で全社リモート導入を前倒し。通勤時間削減、業務改善、女性活躍の促進、人材確保・流出防止が目的で導入。特に子育てや介護でフルタイム勤務が難しい社員の継続就業を可能にするために導入。 |

導入時の取り組み |

|

導入後の効果 |

|

東洋ハイテック株式会社の事例は、リモートワークを戦略的に導入することで業務効率や人材確保、社員の働きやすさを同時に向上できることを示しています。

出典:令和5年度テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰〜輝くテレワーク大賞〜事例集

リモートワークができる人材が集まるWorkship CAREERとは?

『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』は、リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェントです。この章では、Workship CAREERについて詳しく紹介します。

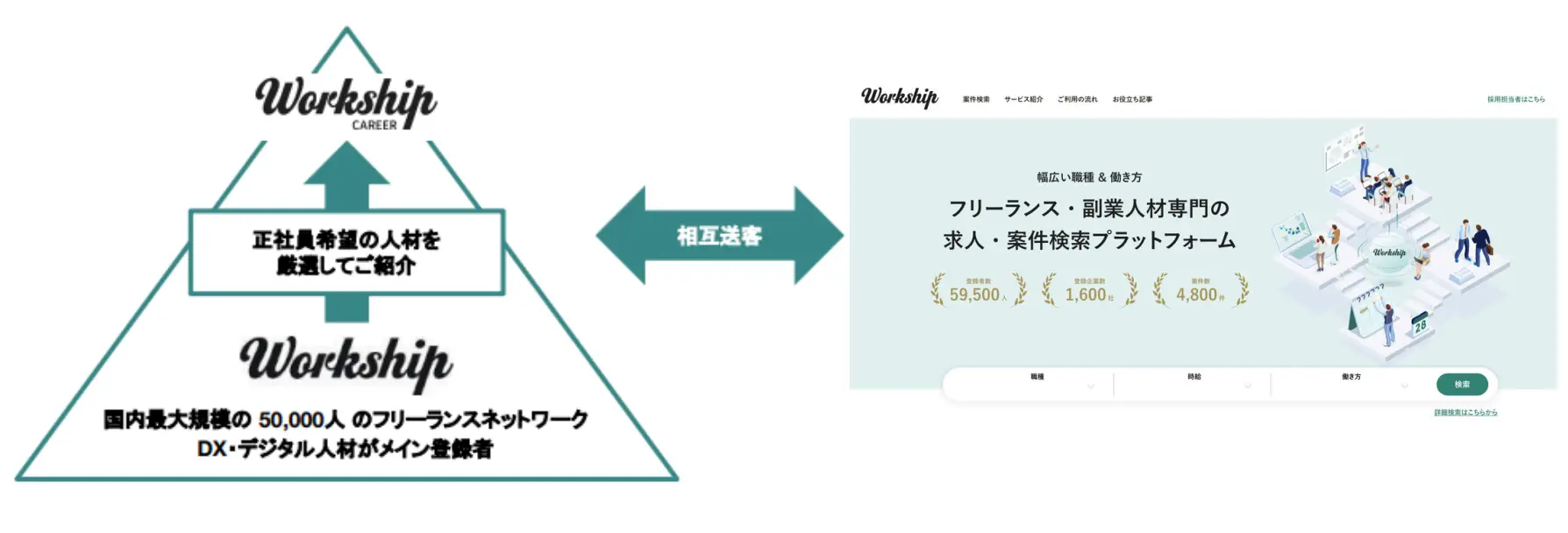

Workshipの人材プールから自社に合う人材を紹介してもらえる

Workship CAREERでは、約59,500人以上のフリーランス・副業ネットワークを活用し、リモートワークに対応できるIT・DX人材を企業のニーズに合わせて紹介いたします。

単なるスキルマッチングだけでなく、企業文化やプロジェクトの特性を踏まえた人材選定を行うため、即戦力として活躍できる人材と出会える確率が高まります。短期のスポット案件から中長期的な業務委託、さらには正社員登用の可能性まで、柔軟な採用ニーズに対応可能です。また、転職市場にいないフリーランス人材との接点が生まれることで、候補者の母数も増えます。

単なるスキルマッチングだけでなく、企業文化やプロジェクトの特性を踏まえた人材選定を行うため、即戦力として活躍できる人材と出会える確率が高まります。短期のスポット案件から中長期的な業務委託、さらには正社員登用の可能性まで、柔軟な採用ニーズに対応可能です。また、転職市場にいないフリーランス人材との接点が生まれることで、候補者の母数も増えます。

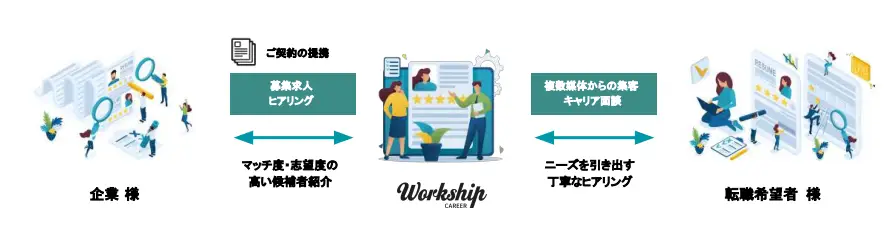

人事のプロによる伴走支援サービスがある

Workship CAREERでは、人事のプロフェッショナルによる伴走支援サービスを提供しています。組織設計や評価制度、人材育成の仕組みづくりまで、幅広くサポートいたします。

またWorkship CAREERの担当者がヒアリングのうえ、求人票の作成や、面談の調整、候補者へのフォローを代行。企業はコア業務への専念やリソースの最適化が可能となり、採用活動に伴う工数や負担を大幅に削減できます。

外部人材に対して正社員登用の打診が可能

Workship CAREERは、業務委託で働く外部人材に対して、企業から正社員登用(直接雇用)を打診できます。フリーランスや副業といった業務委託契約で一定期間、実際のプロジェクトで一緒に働くことで、人材のスキルや適性、相性を業務ベースで見極められます。

さらに「初期費用0円・完全成果報酬」によって、安心してサービスをご利用いただけます。そのため「入社後のミスマッチを防ぎたい」「即戦力となる優秀な人材を、リスクを抑えて確保したい」と考える企業に特におすすめです。

リモートワークを導入・拡充したい企業は、Workship CAREERにおまかせ!

本記事では、リモートワークの導入状況や職種ごとの実施可能性、導入時の課題や解決策など詳しく解説してきました。

リモートワークは単なる働き方の変化ではなく、企業にとっては生産性向上や人材確保につながるチャンスとなります。導入にあたっては、「どの職種がリモート向きか?」「社内リソースや評価制度をどう整備するか?」など、具体的な検討が欠かせません。そこで活用したいのが、リモートワークに対応できる人材が集まる『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』です。

Workship CAREERでは、自社に合ったスキルや経験を持つ人材をプールから紹介するほか、導入の伴走支援や外部人材の正社員登用も可能です。

Workship CAREERの特長

- トランジション採用の導入:業務委託契約からスタートし、その後正社員登用への切り替えを支援いたします。

- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者をご紹介いたします。

- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:人材育成の制度設計や労務管理など、貴社の人事課題をトータルに解決いたします。

「自社のリモートワーク体制を強化したい」「優秀なリモート人材を採用したい」という企業は、まずWorkship CAREERにご相談ください。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

▼Workship CAREER:サービス資料のダウンロードはこちらから(無料)

- Workship CAREERのサービス内容

- ご契約の流れ

- 取引実績

- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。