コロナ禍を機に一気に広まったリモートワーク。多くの企業が、リモートワーク導入後の生産性向上を実感しています。しかしその一方で、「社員の働きぶりが見えない」「成果の把握が難しい」といったリモートワークのデメリットを指摘する声もあります。リモートワークを機能させるには、作業環境の整備やコミュニケーション設計の見直しといった対策が必要です。

本記事では、リモートワークの生産性について深堀りしつつ、リモートワークで生産性を上げるコツを解説します。さらに、柔軟な働き方を支援する「Workship CAREER」も紹介。人材戦略を模索している企業、必見の内容です。

リモートワークで生産性は向上する?調査データを元に解説

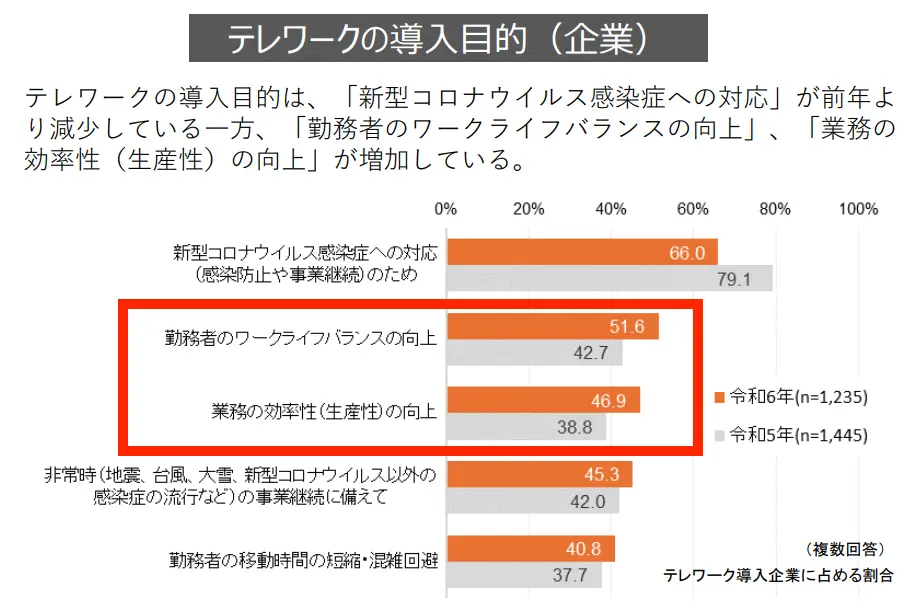

総務省のデータによると、リモートワーク(テレワーク)の導入目的で最も多かったのは「新型コロナウイルス感染症への対応(66.0%)」です。見逃せない点として、「勤務者のワークライフバランスの向上(51.6%)」と「業務の効率性(生産性)の向上(46.9%)」があります。これらは前年比(令和5年)よりも増加しており、企業側のリモートワークに対する期待がうかがえます。(図参照)

また、リモートワーク導入後の効果については、「非常に効果があった」「ある程度効果があった」と回答した企業が8割を超えています。この結果から、多くの企業がリモートワークの効果を実感しており、一部の企業で業務の生産性が向上していると考えられます。

「リモートワークは生産性が低下する」と言われている要因と事例

リモートワークは柔軟な働き方として注目されていますが、一方で「会話の機会が減って、生産性が低下するのではないか?」と懸念する声も少なくありません。本章では、リモートワークによって生産性が落ちると指摘される要因を、実際に企業で起きている事例を交えて解説します。

コミュニケーションの質・量が低下する

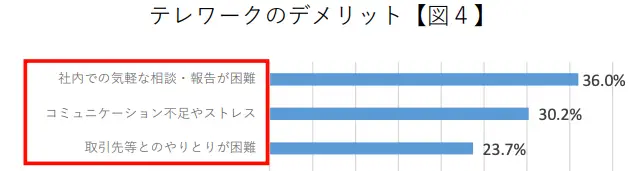

リモートワークでは、対面での雑談やちょっとした相談の時間がなくなるため、コミュニケーションの質や量が低下しやすいという課題があります。実際、内閣府が行った調査でも、企業が感じるテレワークのデメリットに、コミュニケーションに関する内容が上位を占めていました。

オフィス勤務であれば「会議後すぐに相談する」「隣の席で気軽に質問」といったやり取りが自然に生まれますが、リモート環境では難しいです。社員同士の認識のすり合わせに時間がかかり、意思決定のスピードが落ちることもあるでしょう。

またリモートワークで使う会話の手段にチャットやメールを使用している場合、プロジェクト進行中の細かなニュアンスが伝わらず、成果物の修正に余計に時間がかかってしまった、というケースもあります。こういったことが起きれば、生産性が低下する恐れもあるため、気軽に会話できる機会を意識的に設けることが必要です。

進捗状況・成果の把握が難しい

リモートワークでは、社員の働きぶりを直接目で確認できません。進捗状況や成果の把握が難しいため、勤怠管理や人事評価が難しいと感じることもあるでしょう。

たとえばアンドールシステムサポート株式会社は、テレワークの拡大を受けて、人事評価で重視すべき点が変化したと実感したそうです。そのため同社は、現場の声を反映させつつ、勤務時間や場所に縛られない働き方を前提とした人事評価制度に変更しました。(出典:厚生労働省-人事評価制度の見直し)

上記の事例からもわかる通り、従来の勤怠管理や人事評価が通用せず、リモートワーク・在宅勤務に適合した制度に変更していく必要があります。それらの対応や調整に時間が必要である点や、段階的な改善が求められる点で、社内の生産性が低下するかもしれません。とくにリソースに限りがある企業は、「労務・人事担当者を増員する」「計画的に見直す」といった対応が求められるでしょう。

自宅であるため勤務環境に差がある

リモートワークでは、社員一人ひとりの自宅環境がそのまま仕事環境となるため、オフィスに比べて勤務環境に差が生じやすいという課題があります。

たとえばアイシン精機株式会社では、緊急事態宣言以降、全社員の在宅勤務環境を整える必要がありました。テレワークが拡大する中、勤務環境を整備するのに必要な予算の確保や、カメラやパソコンといったインフラ面の準備が間に合わないという課題があり、対応に大きな苦労があったようです。(出典:テレワーク・デイズ2020)

上記の事例からわかる通り、テレワークを初めて導入する際は、就業環境の整備やサポート範囲を模索していく必要があるかもしれません。それらの対応に追われ、「企業はコア業務に集中できず生産性が低下する」という事態に発展する恐れがあります。

業務の属人化・非効率化が起こりやすい

リモートワークでは、業務プロセスやナレッジが可視化されにくいため、特定の社員に業務が集中しやすい傾向があります。たとえば株式会社テレワークマネジメントでは、業務のやり取りにメールを活用していましたが、以下のような課題が生じました。

- 送信した相手の既読状況がわからない

- やり取りに時間がかかる

- 情報が属人化し、チーム内で共有漏れが発生しやすい

- メール数が増え、重要な情報が埋もれてしまう

これらの問題は、業務効率の低下だけでなく、社員のモチベーション低下にもつながります。そのためリモートワーク専用の業務フローやナレッジ共有の仕組みを整備し、誰が担当しても一定の水準で業務を遂行できるよう仕組み化していくことが重要です。

リモートワークで生産性を上げる7つのコツ

リモートワークは、対策せずそのまま導入してしまうと、業務進行の停滞や社員のモチベーション低下を招きます。そこでこの章では、リモートワークで生産性を高める7つのコツを紹介します。

1.コミュニケーションの質を高める

リモートワークでは、社員同士が物理的に離れているため、情報伝達のスピードや正確性、意思疎通の質が低下しやすくなります。生産性を維持・向上させるには、単に回数を増やすだけでなく、質を意識したコミュニケーションが重要です。たとえば、以下のように対策をしていきましょう。

対策 | 詳細 |

定例ミーティングの内容を明確化する |

|

チャットやツールをうまく活用する |

|

定期的に1on1ミーティングを実施する |

|

社内の各部門で同一的な会議を実行したい場合、オンライン会議でのルールを整備しておくのもおすすめです。たとえば「入室・退出時はあいさつする」「発言者はマイクをオンにし、話を聞く人はミュートにする」など決めておきます。新入社員が参加しても困惑しないよう整備しておくと安心です。

また、雑談ができる社内交流の時間を別途確保しておくのもいいでしょう。とくにフルリモートの場合、社員が孤独を感じやすいです。社員のメンタルヘルスを守る観点でも、コミュニケーションの時間を重視し、モチベーションを維持させましょう。

2.業務の進捗確認を徹底する

社員の様子が見えにくいリモートワークだからこそ、業務の進捗確認を徹底しましょう。たとえば、以下のような方法がおすすめです。

対策 | 詳細 |

日報・週報、タスク完了をチャットで報告する |

|

会議で現在の進捗状況を発表し合う |

|

ワークフローシステムを導入する |

|

NotionやTrelloといったタスク管理ツールを使う |

|

また、社員の長時間労働を防ぐ取り組みも重要です。積極的に勤怠管理システムといったツールを活用し、働き過ぎを防止します。書類の電子化を行い、社員がどこにいても業務が進められるよう工夫していきましょう。

3.人事評価制度を見直す

リモートワークでは、従来の勤務管理や評価制度が当てはまらないことがあります。評価制度を見直さないままでは、社員の不満やエンゲージメント低下につながり、生産性にも悪影響です。そのため以下のように、リモート環境に即した評価基準への転換が欠かせません。

対策 | 詳細 |

評価基準を明確化する | 評価項目をシンプルにし、誰でも理解できる形に設定する |

成果物やKPI達成度を評価する | プロセスや時間ではなく、成果を評価することで社員のモチベーションが向上する |

評価と報酬を連動させる | 評価結果を昇進・昇給・インセンティブに反映させる |

定期的にフィードバックする | 四半期や月次ペースで面談を実施する |

360度評価を活用する | 上司・同僚・部下など、多角的で客観性のある評価にする |

自己評価を導入する | 社員自身に成果や課題を振り返ってもらい、主体性と成長意欲を促進する |

上記のように、評価制度をリモートワークに適した形にアップデートすると、社員は「何を期待されているか?」が明確に理解できます。自社に合った人事評価制度で、社員のモチベーションを向上させていきましょう。

4.チームで目標を共有して一体感を醸成する

リモートワーク環境では、社員が個別に業務を進める時間が増えるため、チーム全体の方向性や一体感が薄れやすくなります。そこで、以下のような対策を講じましょう。

対策 | 詳細 |

チーム全体目標を設定する | 個人目標を組織目標とリンクさせて一体感を醸成する |

定例ミーティングで目標を確認する | 週次・月次で進捗と目標を共有して方向性を揃える |

成果を見える化する | ダッシュボードや共有ツールを活用して達成度を可視化する |

このように「個人プレー」ではなく「チームとしての達成感」 を意識させることで、リモート環境でも高い生産性を維持できます。小さな成果もチームで称賛する文化を醸成し、社員がどこにいても企業の一員であることを忘れないようにしていきましょう。

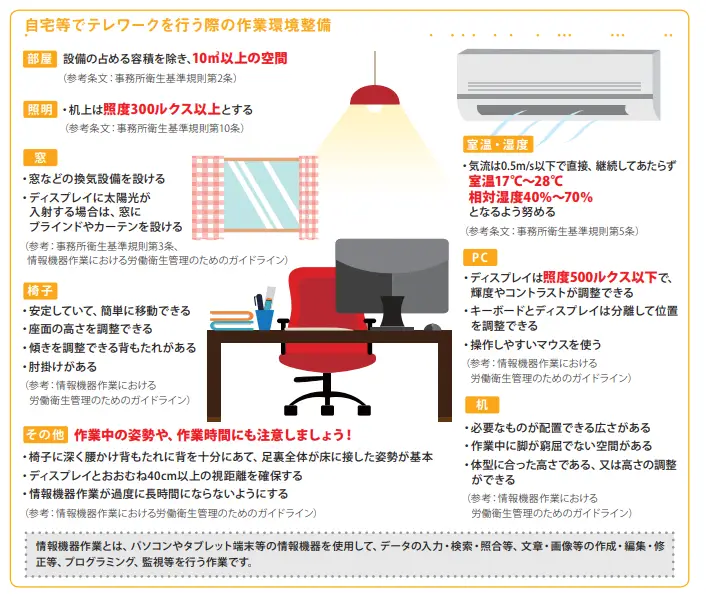

5.作業環境の整備を支援する

リモートワークでは、社員の自宅環境によって生産性に大きな差が出やすくなります。通信環境やデスク周りの設備が整っていないと、業務効率が下がるだけでなく、体調不良やモチベーション低下の要因にもなります。そのため企業は、以下のように社員が作業する環境をサポートすることが重要です。

出典:厚生労働省-テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン

経済的負担を軽減するためにも、通信費や光熱費といった在宅勤務手当を支給するのもおすすめです。必要に応じて、PCやモニター、ヘッドセットなどの機材を貸与する方法も有効です。「自宅以外の作業場所が選べるようコワーキングスペース利用補助をつける」「ストレッチ・メンタルケアといった健康制度も取り入れる」など、働きやすい環境にしていきましょう。

また、人材確保等支援助成金(テレワークコース)の活用もおすすめです。これは、適切な労務管理下でテレワークを実施し、労働者の人材確保や雇用管理改善で成果を出した企業が受け取れる制度です。要件を満たせば、10~20万円ほど助成してもらえます。詳しい内容は、厚生労働省のホームページで確認してみましょう。

▼厚生労働省-人材確保等支援助成金(テレワークコース)

6.生産性を向上させる情報をシェアする

生産性を向上させる情報を日々集め、シェアする方法もおすすめです。たとえば、「AI活用事例を社内で共有」「業務効率化に役立つツールや手法を紹介」などすることで、社員全員が最新の効率化ノウハウを活用できます。

また、NotionやGoogleスプレッドシートなどを用いて、マニュアルや便利なTipsを一元管理するのもいいでしょう。週次・月次のミーティングでは、「生産性向上のための改善事例」をチームで発表するのも効果的です。

さらに、オンライン研修・スキルアップの機会などを用意し、業務効率を向上させる方法も有益です。業務改善の工夫を個人の中でとどめず、社内・チーム全体に情報を広げていきましょう。

7.ハイブリッド勤務を取り入れる

オフィスへの出社とリモートワークを組み合わせた、ハイブリッド勤務もおすすめです。完全リモートでは難しいチームビルディングやコミュニケーションも、出社日を設けることで補えます。また、対面でしか対応できない顧客対応や制作業務などを出社日に遂行することで、リモートでは難しいニュアンスの伝達や打ち合わせがしやすくなります。

ハイブリッド勤務を取り入れることで、社員それぞれの生活スタイルに合わせた柔軟な勤務が可能となり、ワークライフバランスも向上するでしょう。

リモートワークで生産性を向上させた事例

ここでは、リモートワークで生産性を向上させた事例について紹介します。

(▼本章で紹介する事例は、 一般社団法人 日本テレワーク協会-令和6年度 テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰 ~輝くテレワーク賞~事例集 をもとに作成しました)

情報通信業

企業名 | 株式会社プログレス |

業種 | 情報通信業 |

主な取り組み |

|

成果 |

|

株式会社プログレスは創業時からフルリモート・フルフレックスを導入し、日本一のリモート開発会社を目指しています。全社員がテレワークを実践し、その約半数は地方在住。ライフイベントの変化にも柔軟に対応できる制度を整え、全国から優秀な人材を確保しています。コミュニケーションガイドやCCO設置、PeMAP活用などの仕組みにより高品質な成果を維持し、労働生産性は業界平均を大きく上回っています。

製造業

企業名 | 株式会社吉村 |

業種 | 製造業 |

主な取り組み |

|

成果 |

|

株式会社吉村は、コロナ禍を機に全社的なテレワーク導入を進め、在宅勤務と出社を柔軟に組み合わせた働き方を実現しました。オンライン会議や書類の電子化を推進し、残業時間の削減や従業員満足度の向上を達成。特にワークライフバランス満足度は2021年以降から10%以上も上昇し、多様な働き方の実現につながっています。

教育・学習支援業

企業名 | 有限会社ジェム |

業種 | 教育・学習支援業 |

主な取り組み |

|

成果 |

|

有限会社ジェムでは、全社員がテレワーク可能な体制を整え、在宅やモバイル勤務、海外勤務にも対応しています。Google Workspaceなどを活用して業務をオンライン化し、押印不要の文化を浸透させ効率化を実現しました。ホラクラシー型組織で柔軟な働き方を支え、採用面でも成果を上げています。その結果、離職防止やコスト削減につながり、福利厚生やサービス向上に還元しています。

リモートワークの求人に特化したWorkship CAREERとは?3つの特徴

リモートワークの生産性を高めるためには、社員一人ひとりの働きやすさに合った環境づくりが欠かせません。そこで役立つのが、『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』です。

Workship CAREERでは、企業と即戦力人材をつなぎ、スムーズなリモート体制の構築を支援します。以下では、Workship CAREERを活用するメリットを解説します。

1.リモートワークに慣れている人材を紹介してもらえる

Workship CAREERには、リモート環境での働き方に慣れている人材が多く登録しています。そのため採用後すぐに即戦力として活躍でき、教育コストや導入時のトラブルを最小限に抑えられます。また、自律的に業務を進められる人材が多いため、マネジメントの負担も軽減されます。

またこれまでの経験から、最適なツールや進捗報告の方法など、在宅勤務の効率的な進め方も提案してもらえることもあるかもしれません。IT・DX人材が多く集まるWorkship CAREERの活用によって、スムーズにリモートワークに精通した人材と出会えます。

2.柔軟な働き方の提示が可能

Workship CAREERを活用すると、求職者に合った働き方を相談・提案できます。「フルリモート」「ハイブリッド勤務」など、求人段階から幅広い働き方の提示が可能です。

またリモートワークは、自宅や地方拠点からでも仕事ができるため、企業は採用対象を拡大できます。たとえば「子育て中の世代」「地方在住の優柔な人材」など、これまでアプローチできていなかった層と接点を作れます。ライフイベントに応じた働き方を提示することで離職率が低下するだけでなく、「ワークライフバランスに取り組む企業」として外部や求職者からの評価が高くなるでしょう。

3.業務委託で試用的にリモートワークを導入できる

業務委託契約とは、企業が業務の完成や成果物の提供を目的に、外部の個人や企業に業務を依頼する契約のことです。「いきなり正社員採用でリモートワークを導入するのに抵抗がある」という企業は、業務委託から正社員登用する採用手法がおすすめです。

Workship CAREERでは、まず業務委託契約で試用的にリモートワークを導入した後、正社員化を打診できます。業務委託から正社員登用のメリットは以下の通りです。

- 実務を通してスキルや適性、相性を確認できる

- ミスマッチの軽減により、入社後の定着率が向上する

- 働く側は職場環境や業務内容を事前に理解できる

業務委託からの正社員登用は、企業と働く側、双方にとってメリットが大きいものとなります。また業務委託契約は、雇用契約よりも契約を終了させやすいです。そのため相性が合わない場合でも事前の通知でスムーズに依頼を終えられるため、コストを柔軟に調整できる点も魅力です。

リモートワークで生産性を向上させたいときは、『Workship CAREER』におまかせ!

本記事では、リモートワークの生産性について解説してきました。リモートワークを導入する際は、進捗確認の徹底や人事評価制度の見直しなどが必要です。

しかし、その仕組みを社内だけで完結させるのは容易ではありません。そこで頼りになるのが、『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』です。Workship CAREERでは、リモートワークに慣れた即戦力人材を紹介いたします。「週2日~3日勤務可能」「ハイブリット勤務OK」など、柔軟な働き方を提示できます。

- トランジション採用の導入:業務委託契約からスタートし、その後正社員登用への切り替えを支援いたします。

- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者をご紹介いたします。

- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:人材育成の制度設計や労務管理など、貴社の人事課題をトータルに解決いたします。

「リモートワークで生産性を高めたい」とお考えなら、ぜひ一度「Workship CAREER」にご相談ください。 以下では、サービスの概要を無料でダウンロード可能です。

▼Workship CAREER:サービス資料のダウンロードはこちらから(無料)

- Workship CAREERのサービス内容

- ご契約の流れ

- 取引実績

- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。